珠山八友汪野亭山水瓷板画真品特点 真假如何区分?

珠山八友汪野亭山水瓷板画真品特点 真假如何区分?

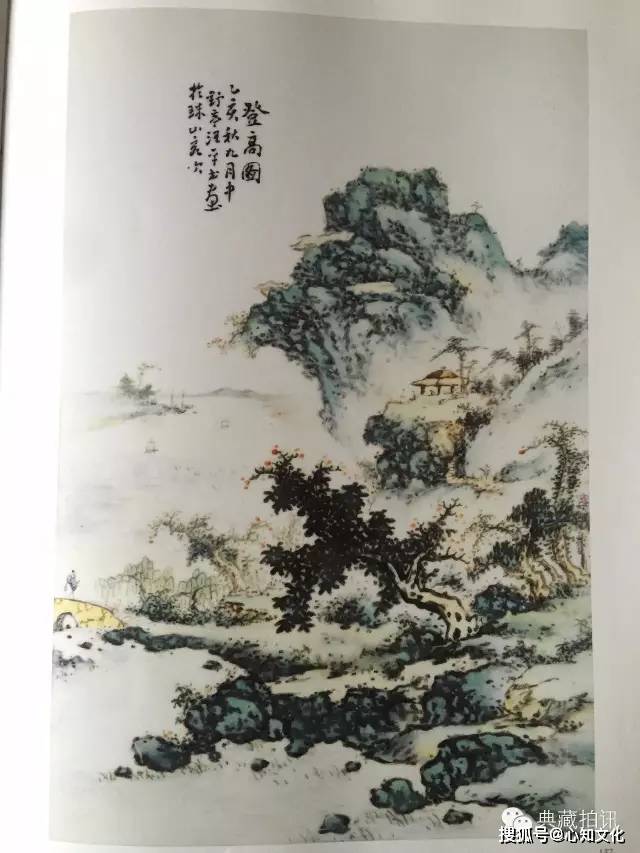

粉彩登高图瓷板 1935年 沐文堂藏瓷 汪野亭

“珠山”历史上是明清两代烧造宫廷用瓷御窑厂的所在地,位于江西景德镇,是景德镇的象征和别称。“珠山八友”则是民国时期形成的瓷板画创作团体,这个团体并非全是江西人,他们因对瓷板画的热爱和共同的志趣爱好而聚集在一起,常相邀至五龙庵避暑,饮酒作画。因在座八人,时人称之为“珠山八友”。

他们相约每月望月,开会一次,有“花好、月圆、人寿”之意,雅称“月圆会”。八友之画各有特色,这一点在王大凡的《“珠山八友”雅集图》的题诗中明显可见,“道义相交信有因,珠山结社志图新;翎毛山水梅兼竹,花卉鱼虫兽与人;画法惟宗南北派,作风不让东西邻;聊将此幅留鸿爪,只当吾济自写真。”

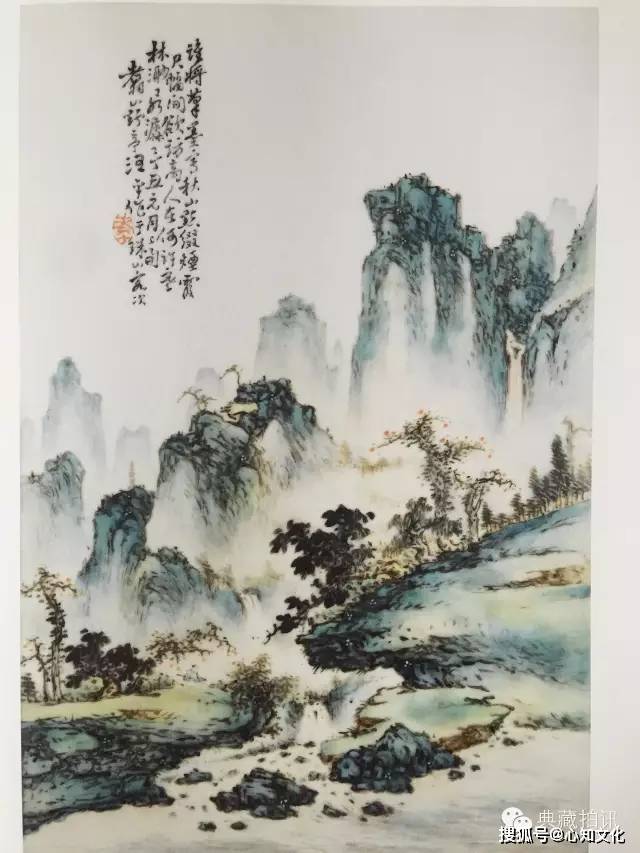

新粉彩云壑飞泉图瓷板 1936年 沐文堂藏瓷 汪野亭

绘画艺术在中国传统文化中占据着重要的地位。“江山代有才人出,各领风骚数百年”,每个时代绘画领域都不乏能人异士引领潮流,身为“珠山八友”之一的民国画家汪野亭就是这样的英才,他变革了墨彩山水,在陶瓷绘画中完美再现了中国画青绿山水的用笔设色,将中国绘画风骨与陶瓷工艺融为一体,开创出“汪派山水瓷画”的新格局。王大凡作为“珠山八友”之一,才华亦丝毫不逊色于汪野亭。他深受“扬州八怪”之马聘影响,擅长画人物,首创“落地粉彩画法”,于瓷板上尽显上古人物之风神韵致。他们二人虽身处同一创作团体,拥有相近的瓷板画创作旨趣,但又各有特色。

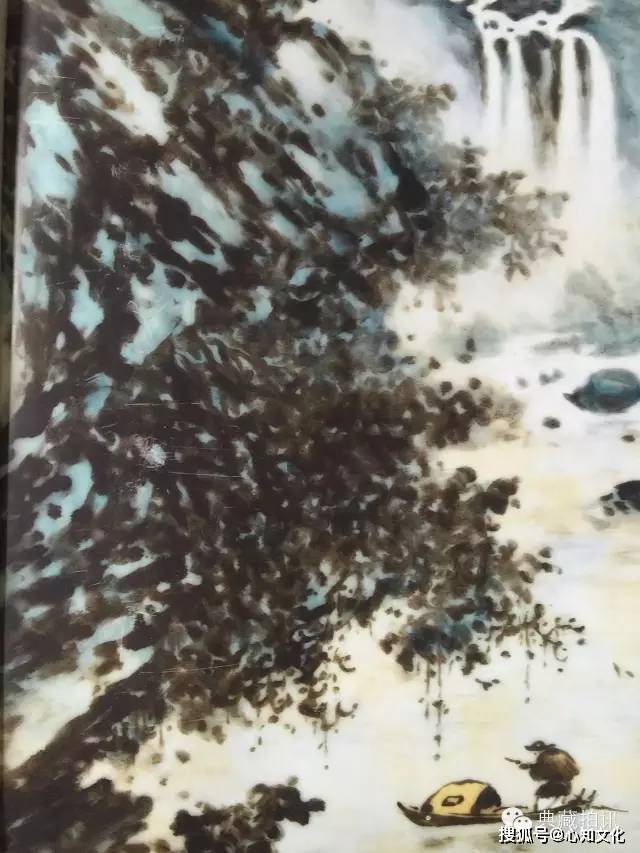

汪野亭 寒林高士图瓷板 1937年 沐文堂藏瓷

一、溶己意于画境

王国维在《人间词话》中提出“境界”一词,并将“境界”分为“有我之境”与“无我之境”,“有我之境以我观物,故物我皆著我之色彩。无我之境以物观物,故不知何者为我,何者为物。”此境界虽是词之境,但未尝不能经过变通后用于瓷板画

之中。瓷板画中的“无我之境”正如词之“无我之境”,将自己的情感色彩融入笔端,不纯显山绘水、刻人描物,而是以山水人物表达自己的情感,这正是“珠山八友”的汪野亭和王大凡新粉彩瓷板画的特色。

传统粉彩于康熙晚期创烧,雍正时期发展成熟并达到高峰,粉彩山水瓷画亦随之出现。随着时间的推移,粉彩山水瓷画渐渐脱去清丽雅致、雄浑劲健之气,转而流入浓艳俗气、萎靡雕琢,乾隆后至清末此种趋势愈演愈烈,逐渐为大众所不喜。粉彩人物画亦是如此,人物用色张扬浮夸、姿态僵硬刻板、类型单一、千人一面,不同的人物往往只能靠衣着或者画名来辨认,没有丝毫特色。“珠山八友”有感于传统粉彩瓷画的劣势,开始创造属于自己的新粉彩瓷画。

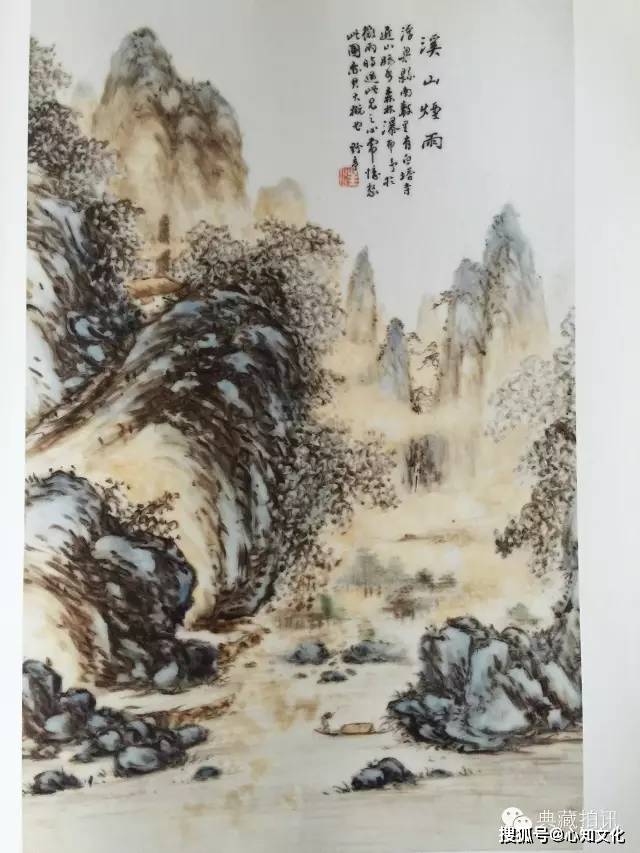

汪野亭以山水题材瓷板画见长,“山水以形媚道”、“圣人含道映物”。汪野亭的瓷板山水画在笔墨上采取浓浅相交、层次分明、虚实互证的手法描绘自然界的山水万物,并于“万籁俱静”之中添点点人迹、游船数只、曲院亭台、茅屋围炉,这种自然与社会的融合、动与静的交融在潜移默化之中抓住观者的全副精神,诱使观者沉入其中去感受闲、静、淡、雅的悠远绵长之致。好的山水画应该是先感后知的,即画者并不直接点出画意给观者以思维上的知觉,将观者的思维一开始就框限住,而是让观者于直观之中感觉到画者想要表达的活泼泼的内蕴,“说画是无声诗,不是说它能做到叙‘情’说‘情’(恨、怨、郁、愁),是说它用它特有的诉诸视觉的感染魅力唤起一种超乎‘叙’‘说’得到的感受。”

汪野亭 溪山烟云图瓷板 1935-1942 沐文堂藏瓷

汪野亭正是通过融看似不起眼的点缀之物于原本沉寂的山水之中,将山姿水态变得饶有生意,形成情景交融之境,“情景者,境界也”。汪野亭笔下的人物多种多样,他们或是论诗访友的文人雅士,如《修竹茅亭图》、《石岚飞瀑图》、《空山秋色图》、《携琴访友图》等;或是粗麻短褐的平民百姓,见《空山雨后图》、《溪山烟雨图》、《湖滨垂钓图》等;或是走山觅水的隐者高士,见《松林杖策图》、《山水图》、《长桥波影图》等。这些人物大都只是初具形态,神态样貌皆不得见。他们置身于广袤的自然之中宛如淼淼沧海之一粟,毫不显眼,若只是匆匆一眼扫过甚至不可察觉到其存在,但正是这片宏阔的山水和寥寥几笔一挥而就的人合在一起彰显出了汪野亭天人合一的思想,人和广袤的大自然本就是交融互渗、不分彼此的。人或孤坐幽篁里,弹琴复长啸;或倚杖访山水,静聆万籁音;或呼朋引友来,共坐话桑麻;或持竿临池畔,独钓求清心。人本就是自然的一部分,身归自然,心怀自然,这就是汪野亭想通过瓷板画传达出的人与自然浑然一体的“境界”。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣