|

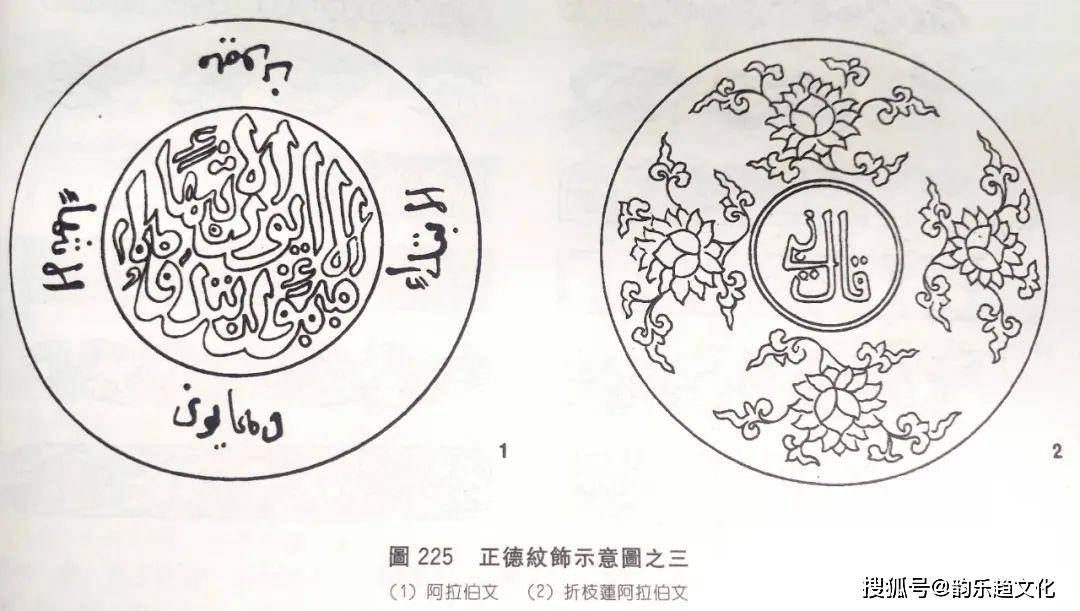

正德时期青花瓷器特点和鉴定方法正德时期烧造的瓷器,上承成化、弘治旧制,下启嘉靖新貌。在造型、品种和纹饰上除全面继承前代传统外,还有许多创新之作,形成本朝独特的风格。 此时的瓷器虽在多方面与成化、弘治时期有相同之处(据文献记载,正德时曾接烧弘治未完之器),但突出的不同点是:因受伊斯兰教和道教的影响,多装饰阿拉伯文和吉祥图案,甚至有用“藏文”和“八思巴文”书写年款的。同时,在造型和制作工艺上也逐渐改变了成化、弘治时盛烧小件器皿的风气,大型器物日渐增多。此时器物胎体较为厚重,胎质虽不及成化、弘治时精细,却还胜嘉靖、万历。另外,琢器的接痕及常有的火石红现象也日渐明显和加重。 明正德青花缠枝花卉纹出戟尊

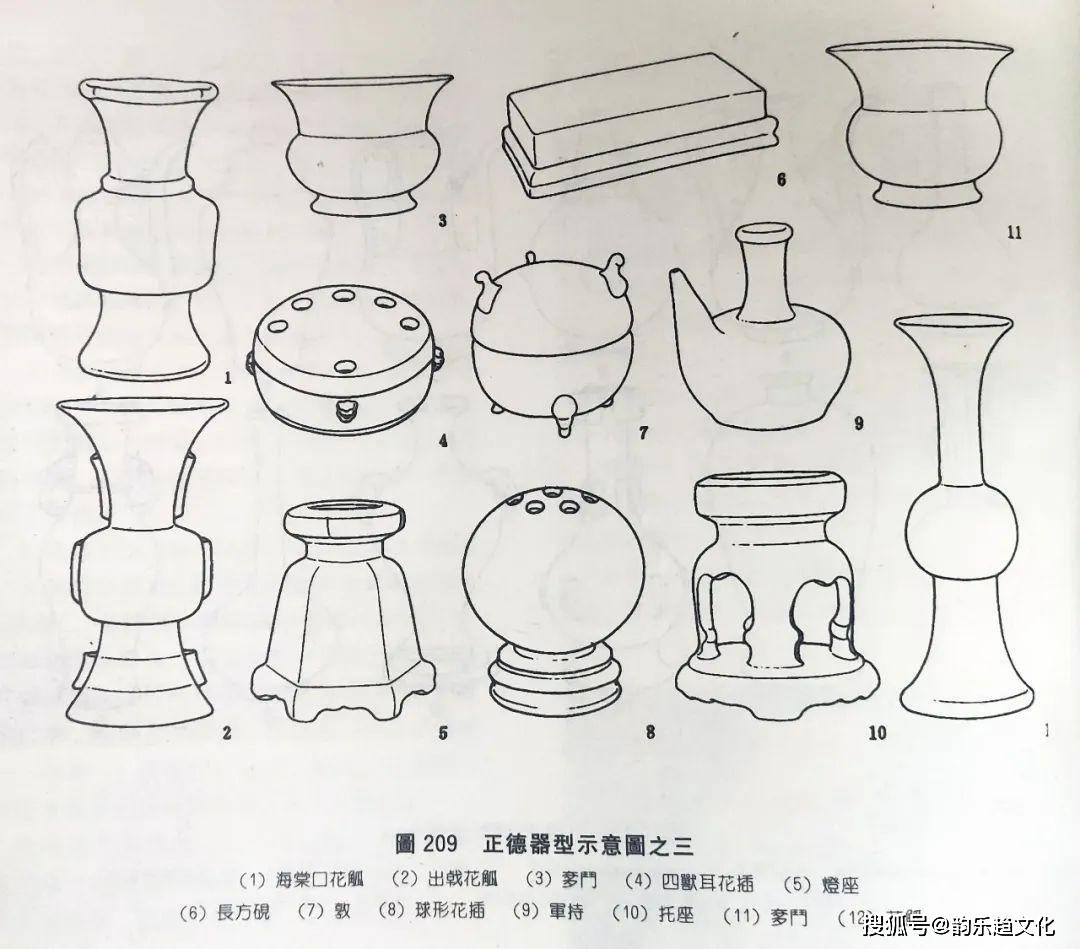

正德瓷器的纹饰色彩,虽然基本保持了成化、弘治时的淡雅风格,但已在缓慢的逐步向着嘉靖、万历时的那种浓重炽热的色调过渡。 常见器物以青花、黄釉品种为多。正德时与弘治时一样,专为黄釉器作宫廷用品并影响到以后几朝的典制。同时,白釉五彩和青花加彩器也大为盛行,为著名的嘉靖、万历五彩品种的发展奠定了基础。 正德青花器,即有成化、弘治时期的清雅风格,又有类似宣德民窑器的那种灰暗晕散色调和“钴钱斑”,后期还出现嘉靖时那种泛紫的色泽,但从纹饰和色调上看,正德青花器呈现的时代特征还是较为突出的。此朝处于明代中、晚期交替时期,由成化、弘治向嘉靖、隆庆、万历转折过渡,因此,在瓷器上反映出多种承前启后的现象,是不足为奇的。 此时的孔雀绿釉、三彩等品种,成就卓越,成为煊赫一时的名贵品种。同时,有意伪托前朝纪年款的摹作,继成化朝之后,正德时更为流行。 造型特征明代成化、弘治、正德三朝,虽因年代相接、风格相近而划归为一朝,但自正德始,明代瓷器发展已呈现下降的趋势,其胎釉有车床能够化、弘治的轻薄渐向厚重过渡,造型风格较前凝重。琢器多带器座,接痕日渐明显,大器足底还不及永乐、宣德时的细腻光滑。圆器腹壁较弘治的浅坦,圈足较浅,向内收拢,民窑器已可见刀痕。 器型选例: 梅瓶----卷口,短颈,圆肩,平砂底,胎体多厚重,绘有青花人物、仕女、缠枝莲、八仙等纹饰,画意飘逸潇洒.

双兽耳瓶----洗口,长颈,溜肩、圆腹,底足外撇,颈部饰有兽形双耳。器型、纹饰类似弘治九年双兽耳瓶,腹部主题纹饰为青花海水翼龙或折枝牡丹。此类瓶近年景德镇有仿。 双耳瓶----撇口,长颈,溜肩,扁腹,肩有对称戟耳、贯耳或双耳活环。见有青花和白釉品种。青花器肩部有官窑年款。 葫芦瓶----与弘治时器型相似,线条圆润,胎体厚重,画有青花缠枝莲、穿花凤、八仙人等纹饰。 带座瓶----洗口,长颈,圆肩。连有托座,颈肩部堆塑双象耳,并以青花绘锦地、梅花等纹饰,腹部饰三排间隔的团花图案。 长颈瓶----小口或为蒜头小口,细长颈,形似锥把。青花器中,多画月影梅花、狮球、缠枝莲等。 军持壶----属外销瓷种类,多以青花绘缠枝莲、月影梅、莲瓣等纹饰。 背壶----小口长颈,绶带式双耳,口及颈部饰青花回纹、莲瓣、焦叶、腹绘缠枝牡丹和狮球,中心为团莲花。 持壶----器型与前朝基本相同,有青花器和彩器,绘有飞龙、飞人、莲瓣、焦叶等纹饰。 梨壶----器身与前朝相似而略高,但盖为平顶面,器身多以青花穿龙为主题纹饰。 罐----胎体厚重,器型多样,大小不一。多数为直口,圆肩,敛腹,平砂底,外撇足。有青花、五彩、蓝釉、白釉等品种。器身部分常绘人物故事、凤凰牡丹、八仙、龙凤、凤穿花、花鸟、狮球等纹饰或书阿拉伯文。

插屏----为此时出现的新造型,大小不一,均为长方形,连有插座,并书官窑年款。青花器多饰阿拉伯文和缠枝莲纹。如英国大维德基金会收藏的正德款青花插屏,即是以阿拉伯文书《可兰经》第七十二章《精灵》中的一段,译文为:“真主说,一切清真寺都是真主的,故你们应当祈祷真主而不要祈祷任何物。当真主的仆人起来祈祷他的时候,他们几乎群起而攻之”。而你说:“我只祈祷我的主,我不以任何物配他。” 花觚----除青花套勾石榴纹圆腹高奘花觚外,尚有出戟花觚,为仿青铜器和珐琅器之作,是始自洪武的传统品种,一直沿袭到嘉靖、万历时期仍继续烧造。

花插----呈圆球形,或梅花筒形,或为鼓式;顶部开有六个小圆孔;器身饰青花地缠枝莲纹、栀子花、或绘青花缠枝花,或堆贴露胎的四兽面装饰。 炉台----为佛前供器。故宫博物院藏有署正德官窑款识的青花炉台,胎体厚薄适中,釉面青亮肥腴,其中心盘托上承小圆盘立柱,下连外撇高足,器身勾莲开光书阿拉伯文,青花呈色灰蓝,略有晕散。正德时期青花瓷器鉴定评估咨询下方图片。 明正德青花阿拉伯文烛台

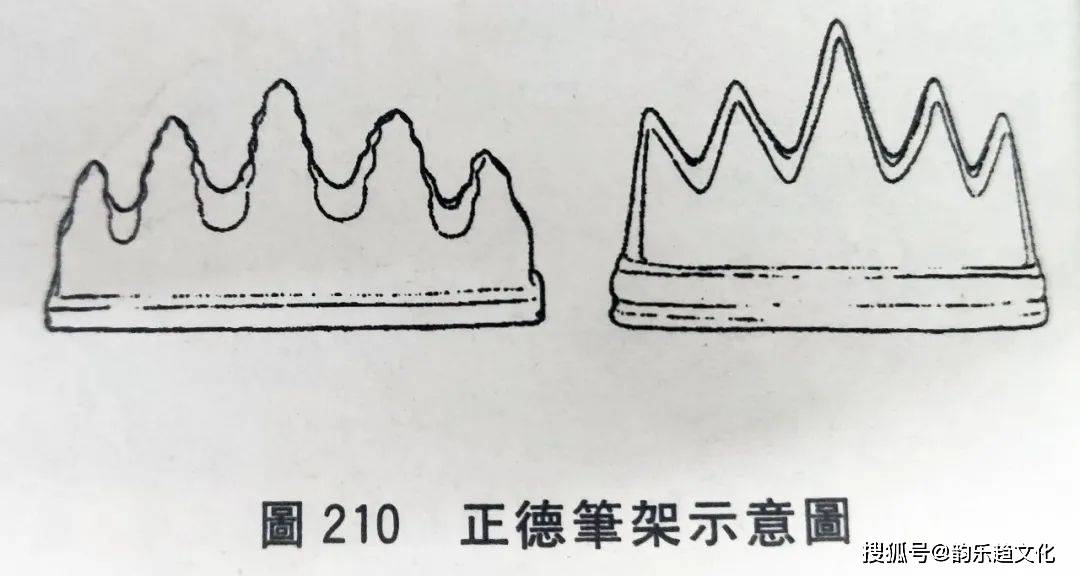

灯座----多数呈筒状,下部连以托座,饰有青花阿拉伯文等。 托座----呈四足连座几形,上部中空用以承托,过去通称为“鱼过笼”。以青花或五彩绘莲瓣纹等简单图案。 笔架----无峰山形,连接器座,器身以青花绘缠枝灵芝,间以阿拉伯文。文具类瓷器自此较前渐多。

香筒----属于供器,呈圆形或为扁六方形,下部连有器座。有青花和五彩品种,饰有八仙、人物、花鸟、阿拉伯文等。 香炉----有花瓣形、扁腹四方形、筒形等多种器型,绘青花折枝花、缠枝灵芝、阿拉伯文等纹饰。象耳炉已对称象耳为饰,洗口,圆腹,有青花器和霁蓝釉器:青花器多绘人物、凤穿花、缠枝花等,而三足筒炉则呈筒形,胎体厚重,口沿处有“正德丁卯年”青花款识。 花盆----有菱花式、长方、六方、八方等多种,与宣德时造型基本相同,多数无款,均连以器座。见有青花、三彩、白釉品种,其三彩器多带有暗刻填彩的官窑年款。

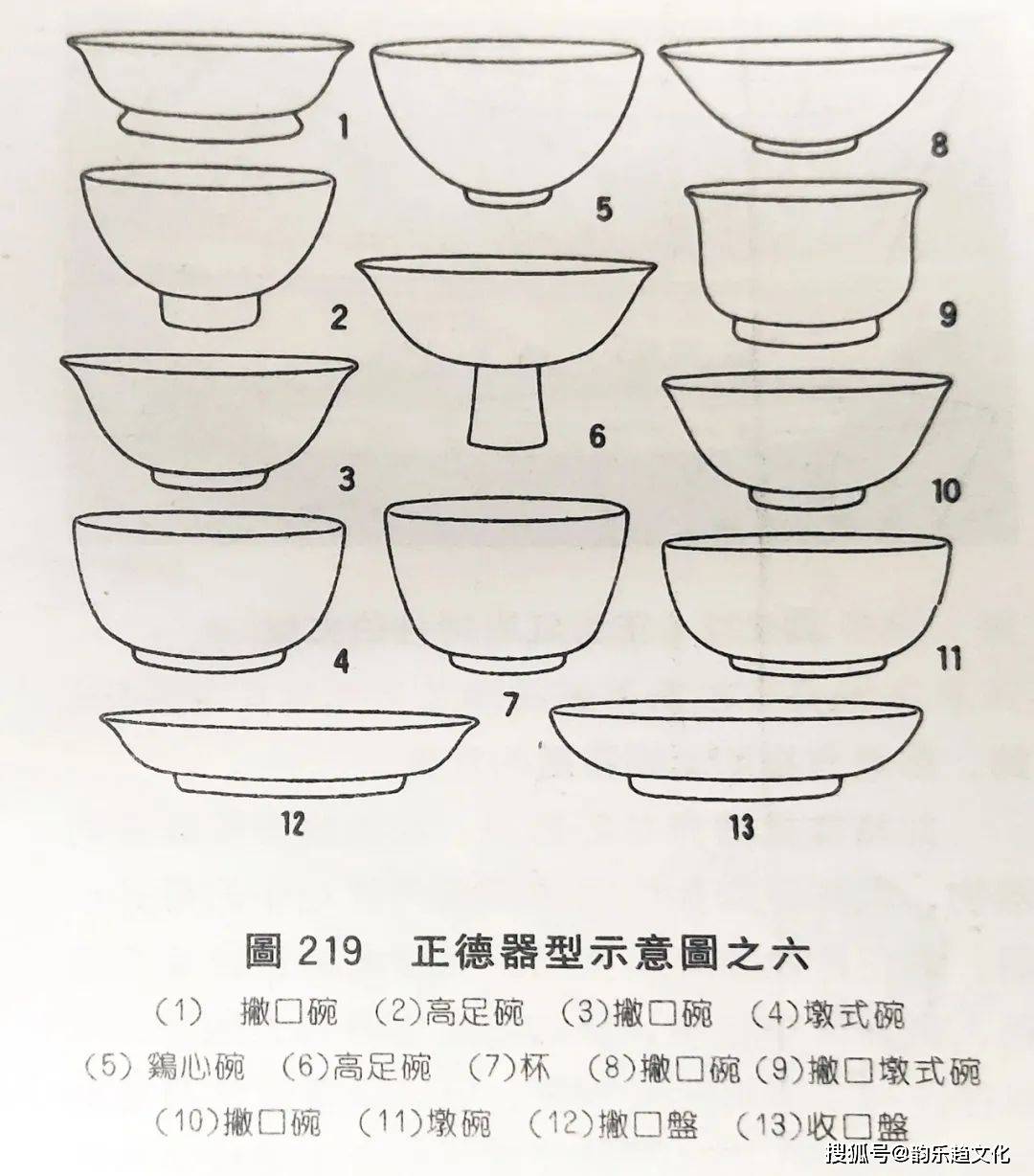

洗----有长方形、圆形和折腰圆形,多是三彩或斗彩器,或刻海水蟾蜍、缠枝叶,或缠枝石榴等纹饰。另有菱花式洗,与宣德同类器相似,但器口撇度较大,通体为十棱花瓣形,底部“正德年制”四字青花款,仅见青白釉与白釉器。 钵----收口,圈足,为佛前供器。有的器身光素无纹,口沿外仅有青花纪年款。 碗----有撇口式、收口式、折腰式、墩式,还有口沿微撇、器壁弧度较大、胎体略厚的宫碗,常饰青花穿花龙、荷莲等。

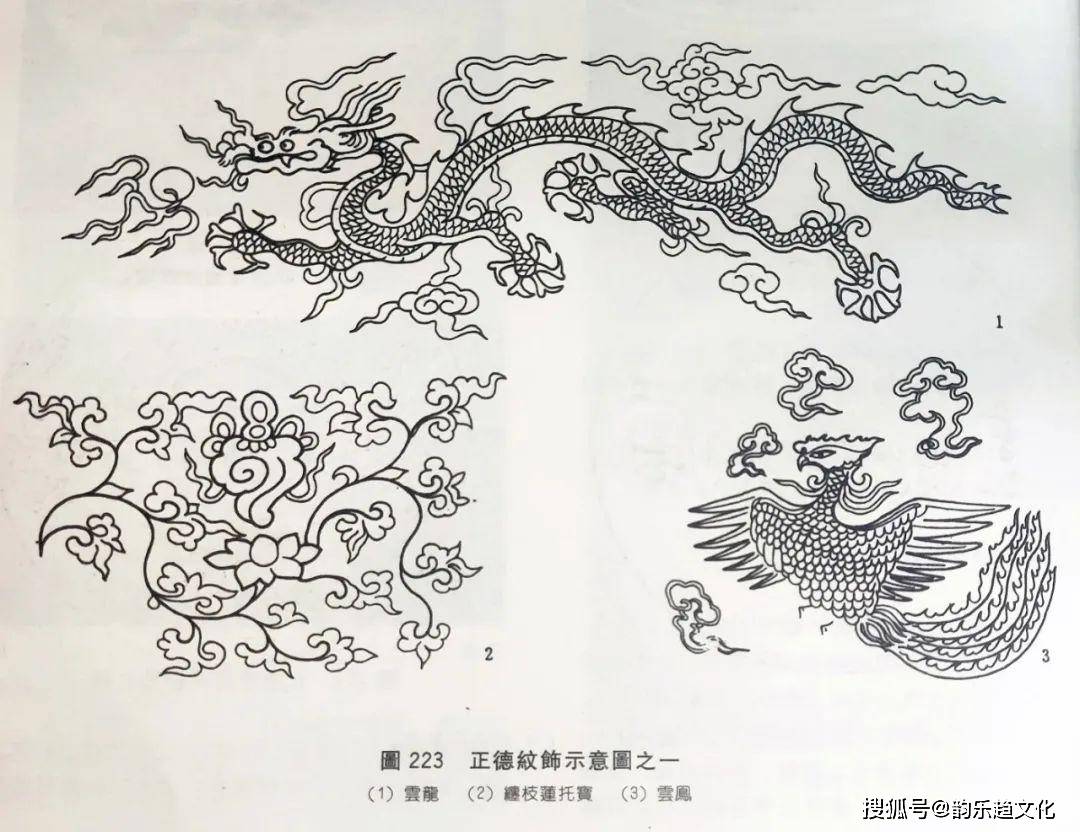

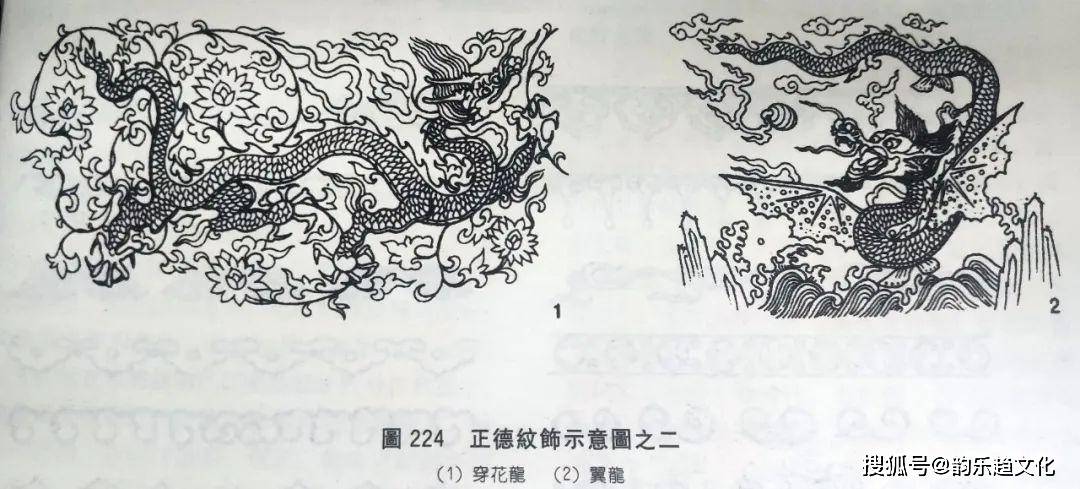

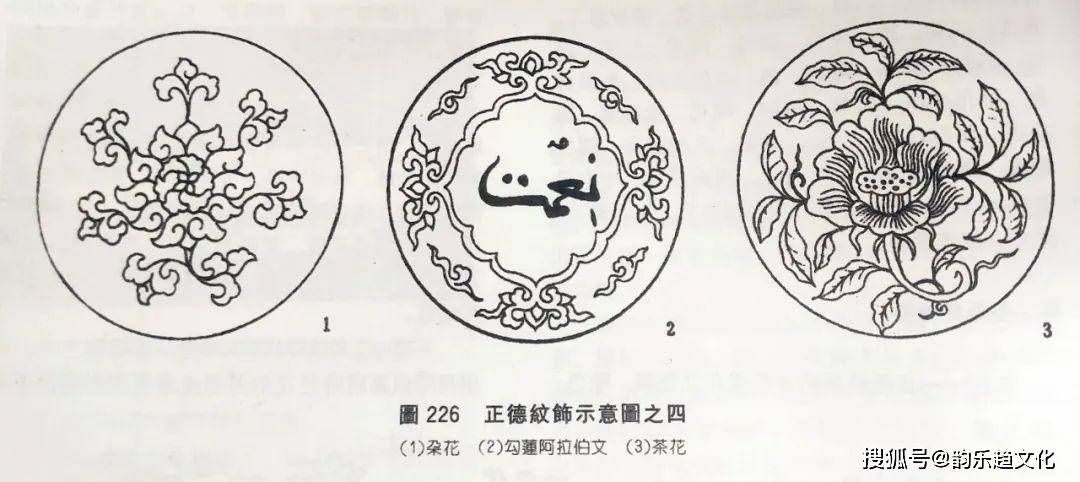

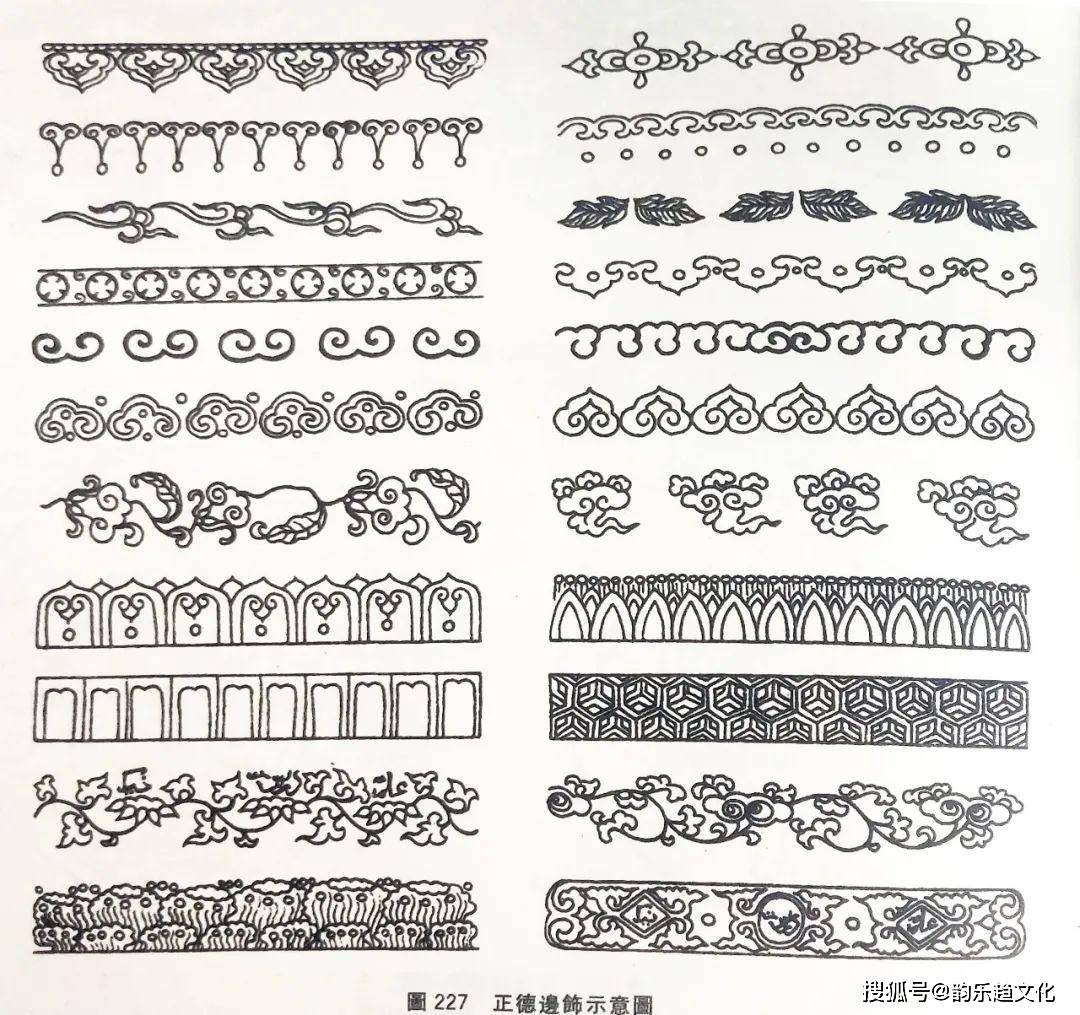

鸡心碗----与宣德时造型相似,腹较深,有青花和红彩品种。画婴戏图的青花器,为仿成化官窑的传统品种。 大碗----撇口或墩式,绘有青花海水、团花和阿拉伯文。 高足碗----多见收口式,器腹略深,高足较直,有青花、黄釉绿彩、三彩与孔雀绿釉等品种,绘有仕女、花鸟等图案。黄釉绿彩高足碗为浅腹撇口式,并刻填绿彩龙纹。 诸葛碗----造型与弘治时期相近,但器腹较浅,釉面泛青,不及弘治器肥润,装饰图案以缠枝莲为主。 盘----有撇口式、收口式及大盘,胎体较弘治器略显厚重,底部釉面更为泛青。 图案纹饰特征正德时期的瓷器绘画,犹其宣德、成化遗风。古朴浑厚和纤细两种不同的画风,此时都有所表现。绘画及装饰技法,仍采用双线勾勒平涂,一笔点划及刻、雕、彩绘、金饰等。 由于此时伊斯兰教、道教、佛教兴盛,瓷器的烧制也深受其影响,装饰上多用阿拉伯文、可兰经或藏文(古藏、新藏),并有道教色彩的八仙、真武大帝、八宝图案等,这些宗教色彩的装饰,都既有指明本朝特征的意义。 此时常见绘有月影梅花、仙人朝圣等图案的器物,因其纹饰及色调类似元代青花中的粗品小器,青花呈色闪灰或发黑,釉面多为青白或青灰色,画笔草率粗放,修胎比成化时也欠规整,所以往往被误认为元代器物,但从绘画技法及色调特征来判断,其制作年代还应归于正德或弘治时期。 正德时的青花和彩器,较多应用穿花龙和翼龙纹饰,以及纤细工艺工整的连续图案。红彩中多绘有鱼、花鸟或间插阿拉伯文。此时,人物故事题材较成化、弘治时更为广泛。常见松下老人、抚琴访友、渊明爱菊等高士幅。所绘高士豪放潇洒,而仕女形象色纤弱文雅。另有婴戏图,以庭院为景,群婴嬉戏,所画婴儿后脑略大,但与整个体型相配却仍觉匀称,而至嘉靖、万历时,则后脑过大,已失比例。 值得注意的是,此时的器物常连托座,其中瓶、插屏、祭器、洗、花盆等尤为突出;所连的器座纹饰与整器连贯,给人以稳重敦厚之感,此外,露胎的堆塑装饰,如兽面、鱼纹、龙纹等,以及独特的火石红纹饰和塑出的双兽耳,更较弘治时多见。 常见图案纹饰: 双龙、无龙、变龙、穿花龙、翼龙、团龙、朵云云龙、穿花凤、凤穿牡丹、云凤、花鸟、蟠螭、四鱼、十蟾、海马、犀牛望月、狮球、云头、双层云、倒垂云、海水纹、海水波涛、团景花卉、蔓草、宝相花、锦地、月影梅、八宝、缠枝莲托八宝、缠枝灵芝、茶花、三叶、桃、百合、莲蓬、海棠、枇杷、荔枝、石榴、樱桃、葡萄、柿、落花流水、焦叶、莲瓣、团花、缠枝莲、八仙、寿星、八仙过海、园林观景、抚琴访友、松下老人、西厢拜月、十六子婴戏、三友、飞人、仕女及阿拉伯文、藏文、吉祥语等。

各品种特征青花----正德时期的青花瓷在其色调、釉色、器型、纹饰等方面,与成化、弘治青花器有相同之处,大部分呈浅淡灰蓝色,虽不浓重,但很稳定匀净。从前述中已得知,成化、弘治青花除淡雅之色外,尚有发灰黑色的一类,有的甚至带褐色铁锈斑,到正德时期这种现象更是有增无减。因其釉面肥厚,气泡密集,青花晕散,故纹饰模糊,粗看貌似元代或明初青花,但细察之,即发现呈色浓重,漂浮流散。此时还另有一类色调深沉稳定而不减鲜艳的青花器,如绘有高士人物的梅瓶和罐等。

正德中、晚期因部分青花器改用过青料,故出现类似嘉靖时的青花的那种淡紫色或鲜艳浓重的深蓝色,而嘉靖时的官窑作品中亦有类似正德青花器的灰暗色调,因两朝前后衔接,故断代时要考虑二者间的联系,切忌截然分开。

特别应指出的是,此时发色较灰暗的一类青花,尤其是精细的无款官窑器,根据所具特征,其制作年代有的也可往上推至弘治时期。而大量的民窑器物,因色调、纹饰千差万别,甚至有返古的现象,与元代和明初的风格相近,给鉴定工作造成一定困难,故要特别注意,需经慎思而后定。

胎釉特征胎体: 正德小器以前的胎体,与成化、弘治大体相似,而于后期,则胎体渐渐厚笨,大器增多,造型凝重;有的制作粗糙,衔接痕明显可见;其砂底,火石红痕又较多地出现。 釉面: 釉质一般肥厚细润,多有气泡,白釉多青中闪灰,釉表光亮莹澈。官窑器底釉面光亮泛青,民窑器底多为浆白釉。 鉴定要点1、正德时期,正处于明瓷器有细致、轻薄向粗糙、厚重过度的阶段,因而瓷器风格错综交替,粗细兼有。尤其是青花表现出诸多不同的风格和色调,其间官、民窑器千差万别,变化很大,在鉴定时需要瞻前顾后,细心体察。 2、正德时期大器制作日益增多,影响到胎体的处理,不如成化、弘治时细致轨整,而多显厚重,接痕明显,修胎欠佳。一般琢器多连有器座。 3、这时除沿袭前代的造型外,又创造出不少新颖的作品,如绣墩(凉墩)、插屏、山形笔架、宫碗、出戟瓶与佛前供器等。 4、釉面有白小闪青的特点。器底釉面呈典型的青白色或亮青色。 5、图案纹饰中,多表现伊斯兰教、道教色彩的装饰。青花器的绘画,除沿用一笔勾勒点划外,兼用平涂的手法。民窑器物,纹饰大多粗率豪放。 6、器足露胎处一般修切平齐,也时有滚圆状出现;较浅的器足多向里收敛,有跳刀弦痕和塌底现象;有的足心似乳状突起,与明初的肚脐状底足相似,民窑尤其如此。圆器足脊留有切削的棱角或刮削痕。 |