|

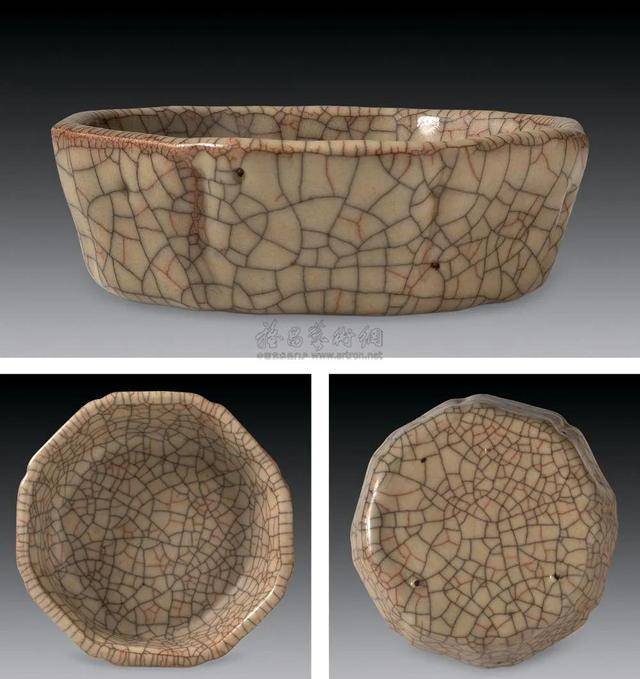

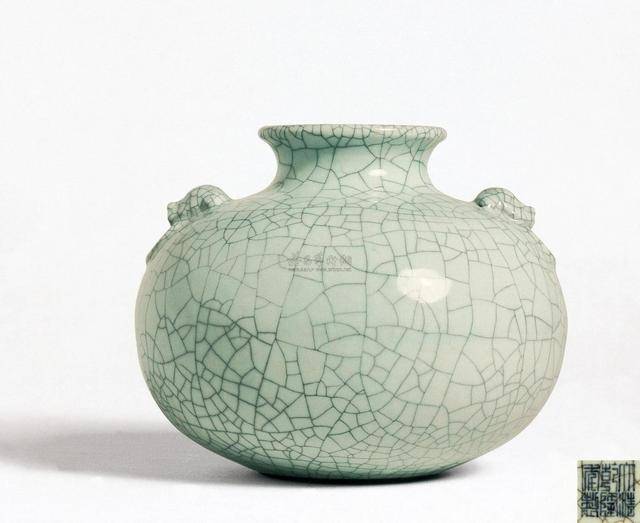

浅谈宋代哥窑瓷器如何鉴定真假?哥窑是历史上唯一的宫庭窑,属宋代五大名窑之一。哥窑的美是神秘的,是不规则的,是独一无二的。历来受到收藏家、鉴赏家、考古学家等专家学者的重视和关注,对哥窑的课题研究从未间断且方兴未艾,然而迄今为止也没找到确切窑址。宋瓷,早在明代的时候就成了名贵收藏品。哥窑瓷器鉴定如何进行,明代的人留下来不少关于宋瓷的记录,最有名的莫过于《格古要论》,这本明初洪武时期曹昭所著的文物鉴赏书籍,又来又被新增,成了《新增格古要论》,影响深远。 正因为哥窑是历史上仅有的宫廷窑,致使价值一直是只涨不降。因为哥窑瓷器的宝贵,在瓷器商场,一直都有很多高仿哥窑瓷器,因而,辨别哥窑瓷器很重要。因为哥窑瓷器缺少同代文献,且子孙文献常是片纸只字,零零碎碎,有的还互相矛盾,仍无法掀开层层面纱,出现它的实在面目,因而哥窑辨别真伪更是难上加难。为此孝伟整理了哥窑的资料,力图最大还原哥窑真品的判别: 首先要明确的一个概念是,宋代哥窑瓷流传于世的数量极其有限,在明代已是极其珍贵之物,因此,在明清各朝已有官方的仿制之物出现。现下能见到的有限的传世哥窑器,大多收藏在北京和台湾的故宫博物院,上海博物馆和国外也有一些收藏。流落到民间的应是微乎其微的极少数。因此,在收藏哥窑瓷上,千万要克服侥幸的拣漏思想,因为,在一般的收藏品市场儿乎可以说是无漏可拣的。 方法一:器型 哥窑器型以以仿古代青铜器造型的器物为主,均质地优良,做工精细,全为宫廷用瓷胡式样,与民窑瓷器大相近庭。如鱼耳炉、乳钉五足炉、胆式瓶、八方穿带瓶、旋纹瓶等,也有盘、碗、洗之类。它的胎骨较厚、胎质细腻,胎色呈黑灰、深灰或土黄不一。

方法二:用釉 传世哥窑的釉色以青为主,亦有米白、粉青、灰绿、米白等。哥瓷釉比较厚,最厚处与胎的厚度相等,这是区别其他青釉瓷的依据。哥窑用无光釉,有像“酥油”般的光泽,色调丰富多彩,有米黄、粉青、奶白诸色。酥油光,猛一看好像釉面“酥”了,其反光形成了散射。从放大5倍左右的照片,可以看到釉面上有无数像小线虫大小的沟沟壑壑,但又不是酸碱腐蚀形成的斑坑的形态。正是这种极细小的线沟,把光线折射形成了“酥光”。 大体而言,宋代哥窑的呈色上,算的上凛而不媚,纯而不朴,别有韵味。在整体造型上,哥窑胎质粉而润,厚而醇。但瓷器口边缘较锋利,难以附着厚重的釉质。米白,炒米黄釉瓷器较为多见,一般均釉面不透明。 仿哥窑瓷与哥窑瓷相比,胎体用釉用料不同,导致品质不一,做出来的东西不是过重就是过轻。仿哥窑胎质、釉质一般过细,导致纹饰造型失去形象,不够传神,轮廓线条生硬,无使用后的光滑感。釉面光泽太强(有些人称此种现象叫“火刺”),不细腻,比较粗松。白釉太白,白中泛蓝而不是泛青。造型方面、纹饰方面的有些特征太强烈、过分,看上去极不自然。彩太鮮,比如白彩太白,红彩太红,绿彩太绿成墨绿色,等等,没有真品的时代特色和彩色意蕴。仿品纹饰的绘画不自然,笔力拘谨,线条不流畅,个别拙劣的仿品纹饰粗糙。宋代哥窑瓷器鉴定交易 18879871136同V信。

方法三:金丝铁线、紫口铁足 哥窑器必须具有众所周知的“金丝铁线”、“紫口铁足”。前者是哥窑的与众不同的裂纹,大纹为“铁线”,有的显蓝,大纹中套的小纹为“金丝”,有的不一定显金黄,大纹小纹合称为“面圾破”,它应当是密而不疏,曲而不直;后者是哥窑显露的较为特殊的胎色,但两者往往如鱼与熊掌一样不可兼得。 紫口铁足在明初曹昭《格古论要》中言到:'官窑器宋修内司烧者土脉细润,色青带粉红,浓淡不一,有蟹爪纹紫口铁足,色好者与汝窑相类。'“紫口铁足”的形成,是因为其胎骨含铁量高,在还原气氛下,足部露胎部分呈黑色,谓之“铁足”;而有一层薄釉的口缘部分便泛灰紫色,俗称“紫口”。 “金丝铁线”“紫口铁足”是目前公认的判断哥窑真品的有力证据。

方法四:开片 哥釉瓷的重要特征是釉面开片,这是发生在釉面上的一种自然开裂现象。开裂原本是瓷器烧制中的缺陷,后来人们掌握了开裂的规律,有意识地让它产生开片,从而产生了一种独特的美感。宋代哥釉瓷釉质莹润,通体釉面被粗深或者细浅的两种纹线交织切割,哥窑属釉表开片,涉及器里外。分大开片、中开片、小开片、极小开片。大开片器往往大、中、小开片共存。小开片器和极小开片器的开片面积大小相对较均匀。极小开片器又称百圾碎片,民间或称“鱼子纹”片。哥窑瓷土脉微紫,质薄,有油灰色、米色、粉青色三种瓷釉彩,表面满裂纹。 哥窑开片有左右曲折感,整体弯曲,断线间线段还有局小弯曲,开片呈现局域开裂。“金丝”颜色不均,细开片垂直铁线长出,颜色逐渐变淡。 高仿哥窑釉面酸咬光。“铁线”黑中泛灰,如珠笔在宣纸画线,无左右曲折感,整体直硬,断细间线段更是坚挺而直,开片呈现玻璃长裂。“金丝”颜色均匀,细开片域内自发生长,颜色均匀一致。

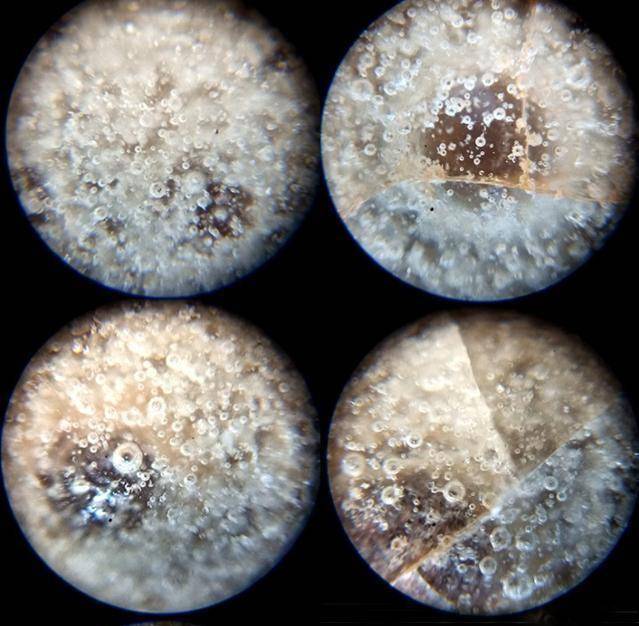

方法五:看气泡 “攒珠聚球”般的釉中气泡,哥窑器通常釉层很厚,最厚处甚至与胎的厚度相等,釉内含有气泡,如珠隐现,犹如“聚沫攒珠”般的美韵,这是辨别真假哥窑器的一个传统的方法。陶瓷界先辈孙瀛洲在其《元明清瓷器的鉴定》一文中说,官、哥釉气泡密集似"攒珠",是指哥窑釉内气泡细密像颗颗小水珠一样,满布在器表上。这类特征不易模仿。

方法六、支烧方式 哥窑由于器型较小,支烧方式既有支钉支烧,也有垫饼垫烧的。垫饼垫烧的底足无釉露出一线胎骨,呈紫褐色。俗称铁足。支钉支烧器物比较少,有一种器物内底也有支钉痕迹的,说明属于叠烧之物,也就是大器内套小器的烧法。这也说明一点,哥窑应该是小窑烧制而非大型窑烧制的。底足内无釉那种,不是真正的传世哥窑,应该是明清时期后仿瓷器。

方法七:仿品史 仿哥瓷器从元代起就有了,到明清两代官方则大量仿造。元末明初就出现了米色釉的仿哥釉产品。明代仿品显得浑厚沉静,清代仿品则较为浮华亮丽,清器内还可见拉坯的旋痕,现代新仿则没有。明清时因是官方仿造,地点在景德镇,产品质量讲究。民国后到现代,到处都仿,质量就很成问题,容易鉴别。因此,如遇明清仿品,尤其是写上当朝款识的,质优者也是很值得收藏的。一般来说,仿品胎色偏白,现代新仿的胎质较差;仿品釉面过于透亮,有贼光,也有做成亚光的,但缺乏灵气,无法做出酥油光来;仿品开片并非自然形成,系人工填色而就,仿品的“铁足”也系涂上黑褐色釉而做出,仔细看,容易识别;仿品手感常非轻即重,这是仿造者技术水平的关系,掌握不了真品的分寸;也有的仿造者在器物上涂上油污作旧,这就更容易鉴别了。

|