|

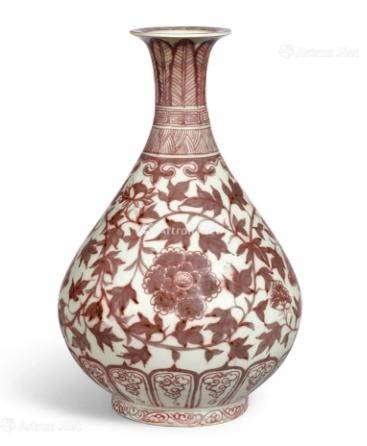

如何鉴别明洪武瓷器?一般价格是多少?收藏,讲的是一个玩字! 明洪武 釉里红缠枝牡丹纹玉壶春瓶

洪武是明太祖朱元璋的年号,一朝共31年。自洪武二年(1369年)始,明朝政府在景德镇设御窑厂专门烧造宫廷用瓷。清蓝浦《景德镇陶录》记明洪武二年:“就镇之珠山设御窑厂,置官监督,烧造解京”。他这一时期的瓷器,带年款的不多,早期记年墓,南京发现洪武二年的沐英墓,出土一件“萧何月下追韩信的青花大梅瓶”现在为南京博物馆的镇馆之宝。经过对考古资料结合馆藏文物对比研究后,我们已大致了解了洪武官窑的风格,初步揭开了洪武官窑器神秘的面纱。 明洪武 釉里红缠枝牡丹菊纹撇口盌

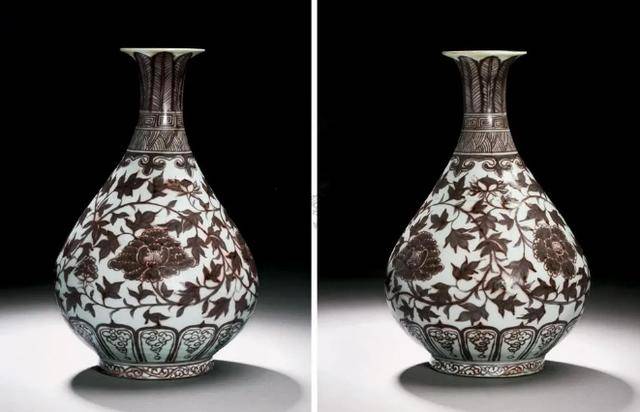

洪武时期官窑瓷器传世以釉里红为多: 明洪武 釉里红缠枝牡丹纹玉壶春瓶

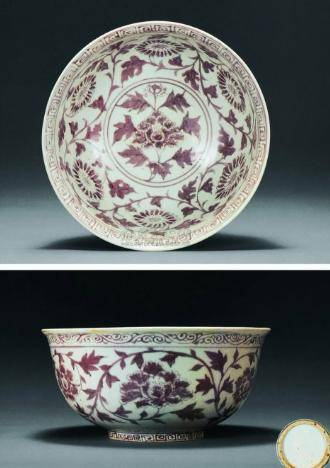

从国内外传世品中分辨出的洪武瓷可以了解,洪武时期官窑瓷器以釉里红为多,釉里红是用氧化铜在高温还原气氛中产生的红色作为装饰的,铜元素对窑炉的温度和气氛要求非常严格,因此釉里红的烧造技术很难掌握,有“千窑难得一红”之称。元代只少量的制作,而洪武朝大量烧造,有些学者认为这与朱元璋的审美是分不开的,朱元璋是中国历史上唯一的一个农民出身的开国皇帝,他有着独特的身世经历,当年朱元璋正是投身到头包红巾的红巾军中才打出了朱明王朝。在朱元璋看来,红彤彤的红色象征着光明和胜利。红色是他朱家王朝的吉祥色,因此洪武三年(1370年),朱元璋正式颁布以“红色为贵”的旨意,并且朝廷规定“服色所尚,于赤为宜”。 洪武时期官窑大量烧造釉里红原因: 明洪武 釉里红缠枝牡丹花纹盌

关于朱元璋为什么推崇红色,吴晗先生在《朱元璋传》一书中曾对大明国号的“明”字做过解释,其曰‘明’是光亮的意思,是火,分开是日和月。古礼有祀‘大明’朝‘日’、夕‘月’的说法。千百年来,‘大明’和日月都算是朝廷的正祀。此外“新朝是起于南方的,和以前各朝从北方起事平定南方恰好相反。拿阴阳五行之说来推论,南方为火,为阳,神是祝融,颜色赤,北方是水,属阴,神是玄冥,颜色黑。元朝建都北平,起自更北蒙古大漠,那么以火制水,以阳消阴,以明克暗。”由此可知,朱元璋将国号定为大明朝,是希望以“火制水”。火的颜色为赤,所以朱元璋偏爱红色。 明洪武 釉里红缠枝花卉纹杯托

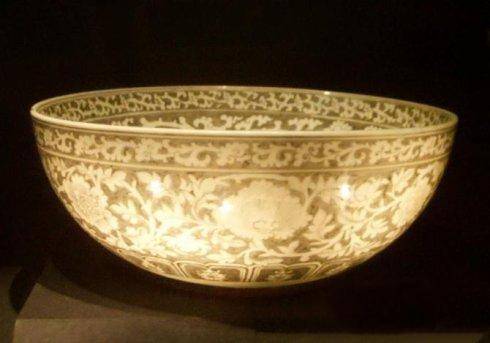

但这里要提及的是,景德镇珠山御窑厂出土标本以青花为多,釉里红较少,与传世情况不同,笔者认为可能是由于当时青花发色烧制不稳定,成品率低所致。但这个时期釉里红也作为主要的瓷器品种烧造却是个不争的事实。 洪武瓷鉴定方法:方法一:辨胎釉 洪武瓷胎质干涩,釉质肥厚凝腻 洪武瓷的胎质较白、干涩、间有空隙;釉质肥厚凝腻如堆脂;釉面往往有开片现象,胎釉结合紧密; 釉色呈乳白色,微微闪青灰。器物上常见缩釉现象,露胎处见窑红。 洪武瓷在胎、釉方面,可以看到有粗、细之分, 粗者为民窑器物,瓷化程度不强,常有未烧透的孔隙,这是窑温掌握不好所致; 而御制品多洁细腻,胎泥中的粗砂断裂现象则明显减少。 釉层肥厚滋润,釉面多为青白色,带有浓郁的影青味, 玻璃化程度高,色泽清雅,柔和悦目。 仔细观察施釉的圈足底面,常出现釉面与器身不一致的现象, 特别是大盘的底部往往有一层红色釉浆,俗称“火石红”。 盘底均有明显刷痕,这种现象多见于青花、釉里红大盘, 这是洪武瓷的一个重要特征,它与永乐、宣德器物施满釉有明显区别。 明洪武 釉里红内缠枝菊花外缠枝牡丹纹盌

方法二:辨纹饰 小笔填绘,形成深淡的笔触 扁菊是洪武瓷最具代表性的纹饰,呈椭圆形,花蕊作斜网格纹,花蕊外以双线描花廓花瓣两层,里层不填色,外层每个花瓣的顶端和一侧留有白边,用以表现花瓣之间的间隔,使花叶每一层花廓表现得很清楚(图十)。这种扁菊花形式有别于元代青花瓷上的菊花纹,为区分元代与明初瓷器提供了重要依据。外壁的变形莲瓣与元代比较,洪武瓷器上的变形仰覆莲瓣边缘只勾线而不填色,除个别分开画外,莲瓣相互借用边线,元代莲瓣各自独立,颈部的蕉叶纹由元代的中茎填色改为中茎拔白,纹饰用软笔勾勒,线条流畅,多用没骨画法,即不用勾线填色,一笔点画而成,有些纹饰填色使用小笔填绘(即不用大笔渲染),形成深淡的笔触。 明洪武 青花缠枝菊及花卉纹棱口杯托

方法三:辨品种 青花发色多数灰黑且浅淡,釉里红多数发色为酱红色 洪武时期主要烧造青花与釉里红两个品种,青花依然用苏麻离青料,但发色少有紫艳的,多数发色灰黑且浅淡,在纹饰线条中有块状黑斑,不晕散;釉里红多数成色较淡,为酱红色。除青花与釉里红,此时有一现象:大件器物不如小件器物发色艳丽。

方法四:辨工艺 无釉底足刷有一层橙红色护胎釉,可见丝刷痕 盘碗类内底面器壁与器底相接处有一周下凹,俗称“月亮底”。琢器类器物(瓶罐类器物),由于当时器物是分段拉坯成型,腹部有接胎痕;器物里釉有白色绞丝纹;洪武瓷器物底足除玉壶春、玉壶春执壶、大碗为釉底外,其它器物则底足无釉,无釉底足刷有一层橙红色护胎釉,可见丝刷痕,且常见釉斑自然分布,大罐底部有沾沙,底足多为平削足,由于当时工具所限,器物底足修足并不十分规整。

洪武民窑器外足墙无青花圈线: 洪武时期在官营瓷业带动下,民窑烧造水平也有了很大发展。民窑器物以盘碗类生活用具为主,见有少量的罐,不见有琢器(即瓶类立件观赏器),体现了明初民窑瓷器生产以实用为主的特点,这可能由于天下初定,当时生产刚刚从元末战争时期的停滞状态恢复过来,经济尚不发达。江西玉山发现刻有“洪武七年二月二十七日造”纪念款的白釉罐,器物造型丰满,具有元明时期器物的浑圆特征。此罐胎体厚重粗糙,釉层凝厚,白度很低,可以作为这一时期的标准器。 洪武朝民窑造型与元代有相似之处,但胎体粗薄,例如常见的折腰盘,此造型在元代极为流行。洪武民窑瓷的胎土淘炼粗糙,胎质干涩,间有空隙,有些胎土发黄,类似浆胎现象,可能是由于火力不足所致;釉面玻璃质感较强且较厚;釉色灰青,有的釉面伴有细碎无色的自然开片;大多底足无釉,足墙较厚,中心有鸡心状突起,旋纹明显,偶有粘砂现象,随着工艺的变化,渐渐的足壁由厚到薄,由斜削到直削,由无釉砂底到釉底。 洪武民窑瓷器的纹饰比较简单,器物内心常绘青花双圈,内书草书的“福”、“寿”字,也有绘植物,如兰草、莲花、月映梅等,器物外壁常绘缠枝莲、卷草纹、人物纹等。内口沿多有一道青花圈线,或一周几何纹饰,值得注意的是器物底足外足墙不见青花圈线;画法用笔简练、朴实无华,俗称“一笔点画”,即在绘画中没有勾、勒、点、染,直接绘画使纹饰一气呵成。青花用料为国产的“土青”,色调普遍晦暗,发色蓝中泛灰黑,凝聚出黑褐色斑点、但无晕散现象。 |